Intervista di Adriano Autino all’ing. Rino Russo (Center for Near Space)

“Lo spazio è stato ed è ancora la mia vita. Da quando ebbi la ventura e la fortuna di chiedere la tesi di laurea al prof. Luigi G. Napolitano mi trovai di fatto catapultato in uno dei tre team al mondo che studiava sperimentalmente e teoricamente i Moti alla Marangoni, particolare caso di convezione generata da gradienti di tensione superficiale”.

Lo afferma Rino Russo, Direttore Generale del Center For Near Space, dirigente per le tecnologie ed i sistemi spaziali del CIRA per più di vent’anni, cofondatore e presidente della Trans-Tech s.r.l., cofondatore e primo presidente di Space Renaissance Italia (chapter italiano di Space Renaissance International), Vice Presidente dell’Italian Institute for the Future e Direttore Generale del Center for Near Space, una lista lunghissima di pubblicazioni di carattere scientifico e tecnologico.

La sua è una vita dedicata allo spazio, o meglio all’espansione civile nello spazio…

Sì. Ricerca in laboratorio, rapporti con quella che sarebbe diventata l’ASI, e con l’ESA, la preparazione di esperimenti poi realizzati a bordo dello Spacelab, il training ai primi astronauti europei. E poi per tanti anni al CIRA negli studi di sistemi ipersonici innovativi per il rientro atmosferico, inclusa la galleria al plasma Scirocco. E poi ancora lo stimolo del turismo spaziale e la nascita del progetto HYPLANE, per il quale dovetti combattere non poco per convincere diversi interlocutori, ed avere l’onore che l’Università Federico II ne condividesse lo sviluppo progettuale. Si, lo spazio resta un mio pallino, perché sono certo che quell’etichetta definita circa 35 anni fa da Napolitano – Quarto Ambiente – diventerà effettiva in tempi ragionevolmente brevi.

Sei anni fa eravamo convinti che il turismo spaziale avrebbe aperto la frontiera alta, in quanto unica linea di sviluppo industriale capace di crescere sul proprio mercato in crescita, passando senza soluzione di continuità dalla quota suborbitale all’orbita, dai voli balistici di puro entertainment ai voli di linea ipersonici. Sull’onda di quel sogno era nato, in partnership tra Space Renaissance Italia e la Federico II di Napoli, il progetto HyPlane. Oggi quella prospettiva sembra subire perlomeno una battuta d’arresto, dovuta alle difficoltà finanziarie delle aziende impegnate in questa sfida, ed anche alla inadeguatezza dei sistemi legali, quando si tratta di trasportare passeggeri civili nello spazio. Tuttavia continuano a svilupparsi spazioporti, ed almeno uno dovrebbe essere fatto in Italia. Ed il progetto Hyplane continua a suscitare interesse da parte di potenziali investitori…

Perché un’evoluzione del genere menzionato si avveri sono necessari due fattori primari: (1) allargare la platea di chi ci crede in modo da poter contare su adeguati finanziamenti, siano essi pubblici o privati, (2) avere la fortuna che non accadano incidenti rilevanti. Per quanto riguarda il primo punto, è evidente che con Hyplane, ad esempio, non siamo ancora riusciti nell’intento, anche se non può essere taciuta la rilevanza del background che nella fase storica di crisi economica degli ultimi anni ha bloccato quasi tutto. L’incidente del 31 ottobre 2014, in cui fu distrutto la SpaceShipTwo di Virgin Galactic con la morte di uno dei piloti collaudatori e il ferimento del secondo, ha sospeso il processo di attivazione del turismo spaziale suborbitale su base commerciale. Dopo l’indagine della Federal Aviation Authority e dopo la realizzazione di un nuovo velivolo, Virgin Galactic sta muovendosi verso la certificazione del sistema prima di poter avviare la fase commerciale. Insomma, lo slittamento di un programma è parte della vita e talvolta diventa un vero e proprio stop. Come fu quando, il 28 gennaio 1986, lo shuttle Challanger con a bordo la prima insegnante di scuola superiore Christa McAuliffe esplose in fase di lancio; era il tempo in cui sembrava potersi presto realizzare l’industrializzazione delle spazio con industrie pronte a finanziare la costruzione di unità produttive in orbita, ma fu il momento della morte definitiva di quell’idea tanto che ancora oggi non si riprende quel concetto se non in termini prospettici (Luna, asteroidi, ecc.).

In sintesi, voglio dire che di battute d’arresto dobbiamo aspettarcene diverse e per vari motivi. E dobbiamo anche mettere in conto la probabilità di perdita di vite umane, come sempre è quando si tenta di oltrepassare un limite.

Negli States si parla di accesso allo spazio e suo sfruttamento da un ventennio quasi ormai. E di spazioporti si parla anche in termini molto concreti in diverse regioni del nostro pianeta. Finalmente, e con la consueta “timidezza” anche l’Europa comincia a parlarne: Svezia, UK, Spagna, ed anche l’Italia. C’è un certo interesse emergente sul volo suborbitale, anche se di tipo sperimentale, che sta stimolando i pensieri su uno spazioporto; bella etichetta che definisce un aeroporto “speciale” che serve giusto per separare il campo da quello dell’aviazione civile. Gira tra gli addetti ai lavori l’idea di usare lo spazio aereo tra la Campania e la Sardegna, per esempio tra gli aeroporti di Grazzanise e Decimomannu, per voli suborbitali sperimentali con velivoli come Hyplane.

Chi ha saputo mettere fine alla situazione di relativo stallo durata 40 anni, dopo lo sbarco americano sulla Luna, è stato Elon Musk con i suoi lanciatori completamente riutilizzabili. Dopo decenni passati a struggersi per una tecnologia Single Stage To Orbit (SSTO), non ancora alla portata, vista come l’evento risolutore, che avrebbe potuto finalmente abbattere il costo del trasporto terra orbita, Musk ha tirato fuori il classico uovo di Colombo: non siamo ancora capaci di fare un SSTO? Molto bene, allora riportiamo a terra il primo stadio dei sistemi di lancio. Voilà, monopolio infranto, i prezzi dei lanci diminuiti di almeno un ordine di grandezza: il costo al kg, quando i riutilizzabili saranno a regime, si prevede inferiore ai $2.000. Adesso sorge una domanda: di questa epocale innovazione tecnologica, unita all’avvento dell’additive manufacturing, potrà giovarsi anche l’impresa del trasporto passeggeri civili nello spazio? Oppure la parte del leone la faranno ancora una volta i satellitari?

Beh, non è proprio così. La vera guerra è stata ed è tra chi non vuole cambiare la strada vecchia dei lanciatori spendibili con quella nuova, e coloro più abituati a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Lo Space Shuttle è stato il primo lanciatore parzialmente riutilizzabile. Sfortunatamente, non ha dimostrato di indurre minori costi o equivalentemente ridurre il costo/kg di accesso all’orbita. E questo dà forza ai sostenitori della bontà del concetto spendibile. In realtà, di studi e progetti TSTO ce ne sono stati e ce ne sono molti e da tanto tempo; anzi sono in numero ben superiori a quelli SSTO come il vecchio X-30 della NASA noto come NASP, National Aero Space Plane o l’altrettanto vecchio HOTTOL inglese. Forse il TSTO più famoso almeno in Europa è il tedesco Sangaer. Quello che ha fatto Elon Musk, è stato pensare ad un modo più semplice e non aerodinamico di recuperare il primo stadio; ed ha, grazie al carattere privatistico dell’impresa, assorbito gli insuccessi inevitabili senza farsi abbattere da commissioni indipendenti alla ricerca di colpevolezze. Con questo suo approccio ha ridotto il costo di lancio dagli storici 20.000 $/kg a circa 8.000 $/kg; peraltro anche alcuni lanciatori spendibili costano più o meno la stessa cifra perché fatti in paesi in cui la mano d’opera costa molto di meno che nel mondo occidentale. Per quanto riguarda la riduzione del costo del trasporto passeggeri civili nello spazio, dobbiamo essere chiari e netti: la riduzione radicale (forse addirittura ad 1/100 dei costi attuali) ci sarà quando il numero di lanci/anno sarà moltiplicato per 10 o 100 o di più. Se dopo due secoli di vita dell’autovettura stessimo ancora oggi usando 1 o 2 auto tra tutta la popolazione mondiale, certamente costerebbe un occhio della testa, e forse entrambi!

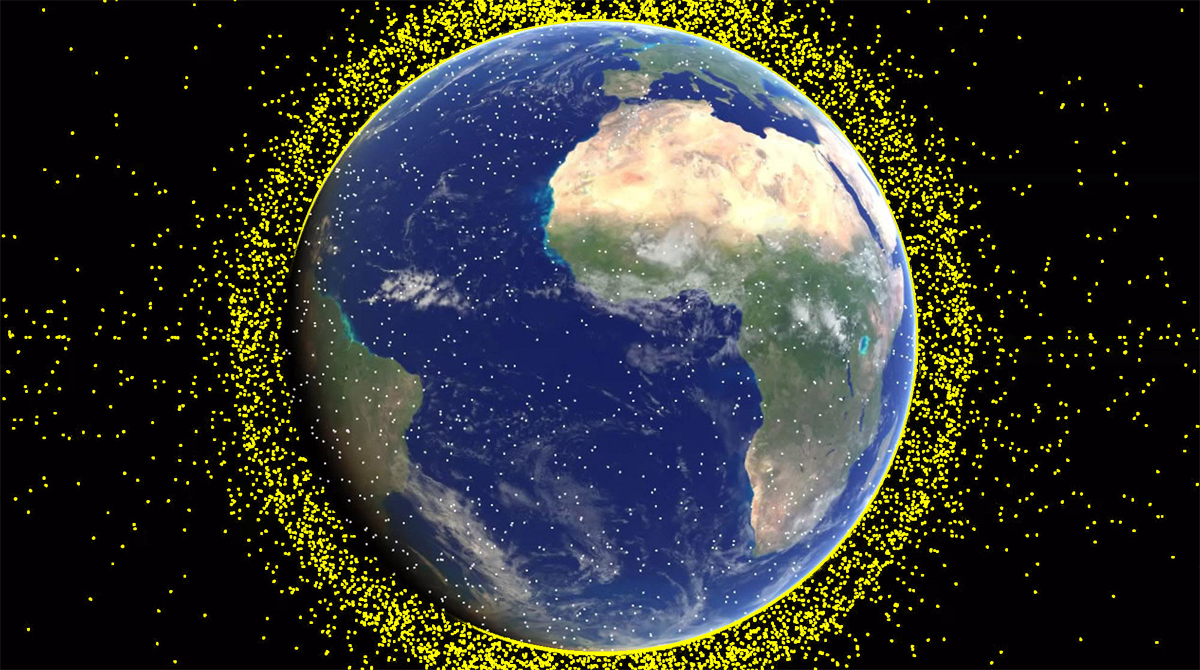

Oggi sembrano promettenti alcune prime attività industriali orbitali, quali l’assemblaggio di satelliti in orbita, il recupero e riuso di detriti spaziali, attività estrattive lunari ed asteroidee. Ma anche in questo caso, i sostenitori dell’espansione umana devono fare i conti con i sostenitori della robotizzazione totale… Si tratta di una discussione puramente filosofica, oppure vi sono attività, magari le più promettenti, che abbisognano di operatori umani in orbita, oppure che sono molto più convenienti se svolte da operatori umani?

Questa discussione è ampia e non solo in ambito spaziale. È ampiamente riconosciuto che ci sono attività nella vita di un individuo o una comunità che possono essere del tutto robotizzate senza nemmeno la supervisione dell’uomo, salvo ovviamente la manutenzione. Il robot che scopa in casa può farlo in modo del tutto autonomo. Significa questo che c’è da aspettarsi che in un futuro i robot faranno tutto loro? Onestamente non lo so. Certo, man mano che sviluppiamo robot più performanti ed autonomi, il bilanciamento del lavoro tra uomo e robot potrebbe cambiare, anzi cambierà di certo. Ma non credo affatto che l’uomo si limiterà sempre di più a stare steso al sole o cose simili. Per me questa è una discussione di opportunità, che mischia le possibilità con i rischi senza tenere questi due elementi separati ed ognuno al suo posto. Tendo a credere che l’uomo avrà sempre la sua parte, e lascio volentieri a scrittori e registi immaginare scenari in cui i robot comanderanno gli uomini.

Secondo te è maturo il tempo, nel nostro Paese, per la nascita di un settore industriale orientato allo spazio civile? Si vede all’orizzonte qualche Elon Musk o Jeff Bezos italiani? E cosa possiamo fare noi, associazioni come Space Renaissance, Center for Near Space, per stimolarne la nascita?

Il discorso è molto complesso ma provo a sintetizzarlo in due battute. L’Italia, e non solo l’Italia, si trova da molti lustri in un epoca di contrazione culturale che si rende forse più evidente attraverso governi sempre più tecnici e meno strategici, attraverso la totale incapacità di identificare priorità oggettive e mantenerle nell’implementazione dei piano, attraverso le giovani generazioni che sono sempre più disattente al futuro che poi è il loro. Al di là del fatto che in Italia non mi pare ci siano tanti ricconi come Elon Musk, non c’è ancora qualcuno che voglia o possa sfidare tutto e tutti su un argomento. Quello che penso si debba fare, e forse è l’unica cosa possibile in questa fase, è far comprendere sempre di più e sempre a più persone comuni che lo spazio non è affatto l’avventura bellissima di qualche super eroe, bensì una nuova opportunità per tutti.

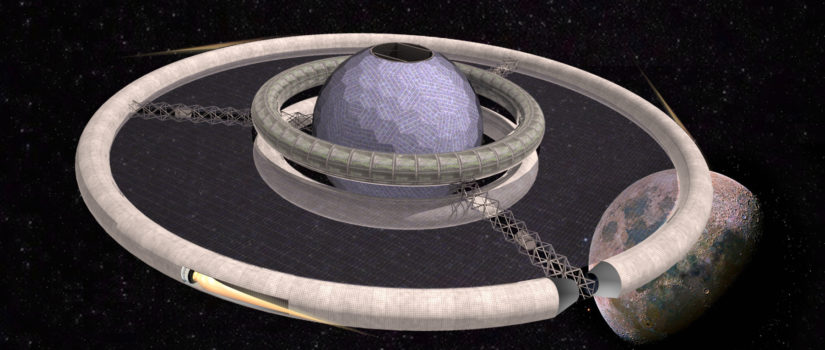

Il tuo team, Center for Near Space, sta per annunciare un progetto bellissimo “Orbitecture”… di che si tratta?

Esattamente per illustrare alle giovani generazioni il concetto appena enunciato, abbiamo costituito diversi team di studio su diverse idee e progetti. Progetti avveniristici, ma sempre collegati in qualche modo all’attuale mondo ingegneristico, ovvero “fattibili” nell’ambito di una prospettiva di almeno 30 anni. Il CNS crede che, a 100 anni circa dallo Sputnik e dal Primo Passo dell’Uomo fuori dalla Terra, esisterà una comunità variegata di circa 1000 persone stabilmente occupante lo spazio cis-lunare: stazioni in LEO (Low Earth Orbit), in LMO (Low Moon Orbit), in qualche punto lagrangiano, sulla luna, con puntate occasionali e scientifiche verso Marte e gli asteroidi. Questa “città cis-lunare” sarà conseguentemente caratterizzata da un traffico di circa 10.000 o forse 100.000 passaggi/anno da un nodo all’altro. Ebbene, in questo quadro, abbiamo selezionato un ipotetico nodo di interscambio che abbiamo chiamato SpaceHub; un sistema con 100 persone a bordo per condurre attività come ricerca, gestione della stazione, gestione degli arrivi (attracco) e delle partenze verso la Terra o altri nodi o per l’esplorazione verso Marte, e non ultimo per puro turismo. In tale contesto abbiamo rilevato il carattere del tutto non confortevole dell’attuale ISS ed abbiamo perciò identificato criteri progettuali più adeguati ed anche più coerenti con l’architettura naturale del sistema solare. Abbiamo valutato la realizzabilità, la sequenza di costruzione ed i tempi associati, nonché i sistemi di supporto alla vita che non possono che essere il più possibili autonomi ovvero autorigenerativi.

È stato un divertimento parlare con specialisti di diverse estrazioni, confrontarsi su base culturale e fare un viaggio insieme che speriamo di continuare dopo la presentazione ufficiale che faremo il 6 luglio nello splendido scenario del Planetario di Città della Scienza di Napoli. Siete tutti invitati.

Vedi questo articolo anche su l’Avanti! online. (http://www.avantionline.it/una-comunita-di-1000-persone-in-area-cislunare-entro-30-anni/)

Space Renaissance France

Space Renaissance France  Space Renaissance USA, Inc.

Space Renaissance USA, Inc.  Space Renaissance Academy

Space Renaissance Academy Space Renaissance Initiative Group

Space Renaissance Initiative Group